C’est que, d’une part, les législations nationales sur le droit d’auteur diffèrent d’un pays à l’autre, et d’autre part, l’industrie cinématographique connaît une véritable révolution depuis une dizaine d’années, avec l’essor des plates-formes comme Netflix.

Leur place grandissante remet en cause le mode de diffusion des films, mais peut-être aussi la manière de les regarder, voire de les faire. Le réalisateur restera-t-il longtemps encore le créateur original qui appose son sceau et parle la langue des images au point que pour parler de leurs films on évoque « un Dreyer », « un Hitchcock » ou « un Bresson », entre bien d’autres ?

Ces questionnements, menés dans notre ouvrage paru en février dernier, permettent de remettre en lumière débats et considérations autour des évolutions des droits nationaux et internationaux, dans un temps où les technologies numériques viennent bousculer ce qui semblait une évidence.

[Plus de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Car la déterritorialisation des œuvres au travers d’Internet, – désormais accessibles partout et parfois quasi simultanément sur le globe –, fragilise indéniablement la protection des œuvres artistiques, dont celle de cinéma… en concentrant paradoxalement leur maîtrise entre les mêmes mains.

L’évolution du statut des réalisateurs en France

La « surprise » pourrait être, cependant, que les débats d’aujourd’hui ne soient pas si différents de ceux d’hier. À tout le moins, la place du réalisateur est un questionnement constant depuis les origines du cinéma. A cette aune, la politique des auteurs pourrait être vue comme une parenthèse historiquement et géographiquement enchantée. Le réalisateur était absent des génériques des premiers films : il n’était alors qu’un « faiseur » de bobines sommé par le producteur – Pathé, Gaumont, et les premiers majors américains – de faire rire ou pleurer, divertir ou émerveiller un public très divers.

À lire aussi : Les séries et la guerre des récits : retour sur le soft power des plateformes

Les cinéastes de l’entre-deux-guerres ont joué un rôle essentiel en s’affirmant comme artistes devant les producteurs, exploitants, voire censeurs, à la manière des peintres, écrivains ou musiciens des siècles passés face aux princes qui les employaient : L’Herbier, Gance, ou Pagnol ont chacun à leur manière construit cette épopée de l’auteur. Or, aujourd’hui comme hier, un droit adapté passe par une compréhension de l’œuvre de cinéma et de son histoire.

À cet égard, l’histoire du cinéma apporte un éclairage irremplaçable, y compris lorsqu’elle devient une histoire du traitement de l’art cinématographique par le droit. Le film est un objet étrange pour le juriste d’avant la Seconde Guerre mondiale, nourri d’une culture classique. Le cinéma adolescent a encore l’image d’un « divertissement d’ilotes », selon le mot d’un auteur de ce temps. La particularité du langage cinématographique et le rôle, – sans équivalent dans toute autre forme artistique –, du réalisateur, n’est dès lors que rarement perçue.

Plus encore que les films de fiction (facilement assimilables par le juriste à des adaptations dramatiques muettes ou parlantes), les œuvres « sans histoires », telles que Nanouk l’esquimau de Robert Flaherty, L’Homme à la caméra de Dziga Vertov, ou encore Etudes sur Paris d’André Sauvage, se distinguent mal à ses yeux d’une somme de prises de vues d’actualité.

Le cas de La Croisière jaune, production des années 1930 de la société Citroën, dont la réalisation avait été à l’origine confiée à Sauvage, – avant de lui être retirée puis cédée à un autre cinéaste –, montre combien les contrats de l’époque ne garantissaient aucune protection pour l’auteur, mais encore quelle considération l’on portait au documentariste, pensé comme simple exécutant de prises de vues.

Le Code de la Propriété intellectuelle français désigne depuis 1957 le réalisateur comme l’un des cinq auteurs « présumés » du film, aux côtés notamment du scénariste et du musicien. Le producteur, lui, doit démontrer sa contribution artistique pour être considéré comme auteur.

Le système anglo-saxon

Il en va différemment avec le système anglo-saxon dont les intérêts s’avèrent plus économiques, tant par l’importance donnée à l’exploitation que par l’approche marchande des œuvres. Si la loi française concède aux auteurs un droit moral sur leurs œuvres (avec le droit de se voir reconnaître la paternité de l’œuvre, et celui au respect de l’intégrité de celle-ci), le système du Copyright offre les droits intellectuels aux producteurs. Ce qui sous-entend que les cinéastes, considérés comme employés ou salariés, ne possèdent pas le contrôle du montage de leurs films, et sont soumis à de possibles modifications de leur forme, – voir parfois de leur sens, le montage étant la structure et la pensée du film –, lors de leur diffusion.

En cas de conflit entre les deux systèmes cependant, pour l’exploitation d’une œuvre américaine en France, le respect du droit moral de l’auteur est impératif, et prévaut sur la loi américaine. La diffusion d’une version colorisée d’Asphalt jungle (Quand la ville dort), à laquelle s’opposait le réalisateur a ainsi pu être interdite à la télévision française (affaire Huston).

Le système du « buy out »

Le développement ultra rapide – encouragé encore par la période de crise sanitaire – des plates-formes américaines de diffusion pourrait-il signifier l’hégémonie internationale de ce modèle juridique et économique, au rebours d’une économie de protection telle que conçue en France après la guerre ?

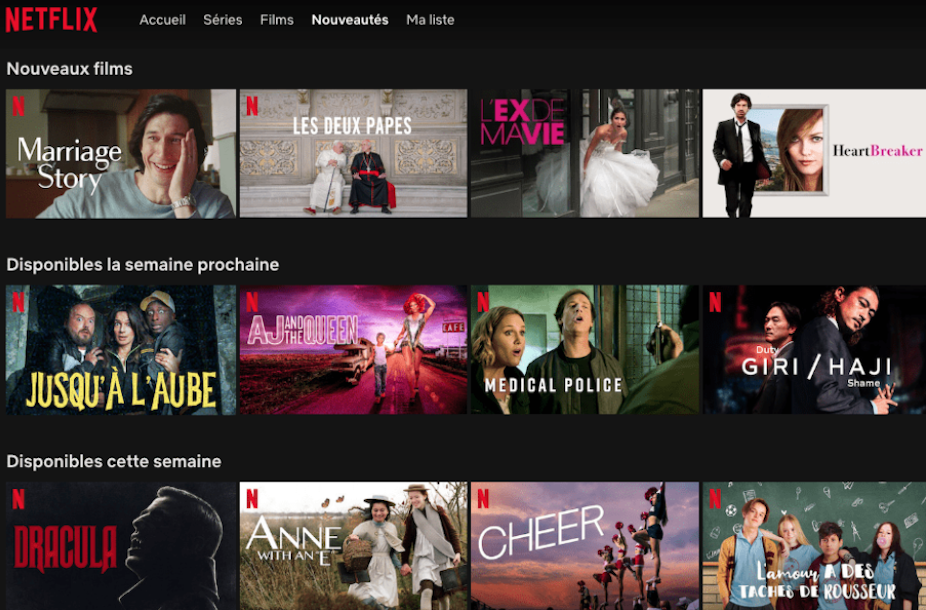

Ces plates-formes proposent des œuvres de cinéma (y compris de répertoire), mais aussi de séries, ces dernières conçues comme « produits » porteurs pour l’e-commerce des films. Une crainte légitime est née dès lors : que Netflix et les autres obligent systématiquement les auteurs travaillant pour eux à accepter le copyright à l’américaine – niant leur droit moral –, ainsi que le système de buy-out. Ce dernier consiste à acheter tous les droits d’une œuvre au moment de la signature du contrat sans avoir à reverser de royalties ultérieurement en fonction de son exploitation, et fragilise partout les auteurs, notamment les cinéastes indépendants.

Trois éléments clés pourraient décider de l’avenir de l’art cinématographique.

La négociation professionnelle d’abord : les syndicats professionnels de l’audiovisuel suédois avaient conduit Netflix, il y a deux ans, à accepter le versement de royalties aux auteurs).

Plus récemment, un double accord – audiovisuel et cinéma – conclu par le CNC, les 17 septembre et 12 octobre 2021, vise à faire entrer, dans les contrats que Netflix et les autres concluent avec les auteurs, des clauses types imposant le respect du droit moral, un montage final d’un commun accord entre le producteur et le réalisateur, et la rémunération proportionnelle à l’exploitation (à l’encontre du buy-out) ; il reste à espérer que le respect de ces clauses sera effectif, et que ne se révèlera pas un jeu de dupes, l’accord permettant l’obtention d’aides du CNC par les plates-formes en échange de l’application, tout simplement, du droit français.

Le droit international est par ailleurs le mieux à même de définir un statut de l’auteur défiant les frontières : il se heurte cependant aux divergences de conception évoquées plus haut : l’Union européenne incite, de directives en décisions judiciaires, à une reconnaissance des droits du réalisateur, y compris celui de documentaires (affaire Luksan ;

Le spectateur, enfin, a le pouvoir de choisir où orienter son regard et de privilégier les salles de cinéma quand c’est possible. La fameuse phrase de Jean-Luc Godard -« Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse » – pourrait nous guider, à l’heure où les portables donnent accès à une multitude de contenus.