L’Oromo Liberation Army (OLA), une rébellion armée contre le régime en place à Addis-Abeba, qui est loin de représenter l’ensemble des Oromos, a formé – avec d’autres mouvements dissidents – une alliance avec le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF). En gestation depuis le mois d’août, cette alliance s’est concrétisée le 5 novembre dernier, regroupant le TPLF, l’OLA et sept autres mouvements dissidents mineurs. Cette alliance espère désormais prendre la capitale, mais semble aujourd’hui bloquée ou, tout du moins, freinée par l’armée fédérale.

À lire aussi : Comprendre la violence du conflit éthiopien

Les motivations et les perceptions des Tigréens et des Oromos – au-delà de leur exigence d’autonomie régionale plus grande ou totale – divergent par essence : les Tigréens, qui se revendiquent descendants des premiers Éthiopiens, ont été depuis des siècles des acteurs majeurs du roman national tandis que les Oromos, qui n’en ont été que les pièces rapportées, s’affirment victimes d’une exploitation organisée par le « système féodal » mis en place par les Éthiopiens du Nord au XIXe siècle. L’histoire les sépare, mais aussi la mémoire de leur Histoire.

Le roman national

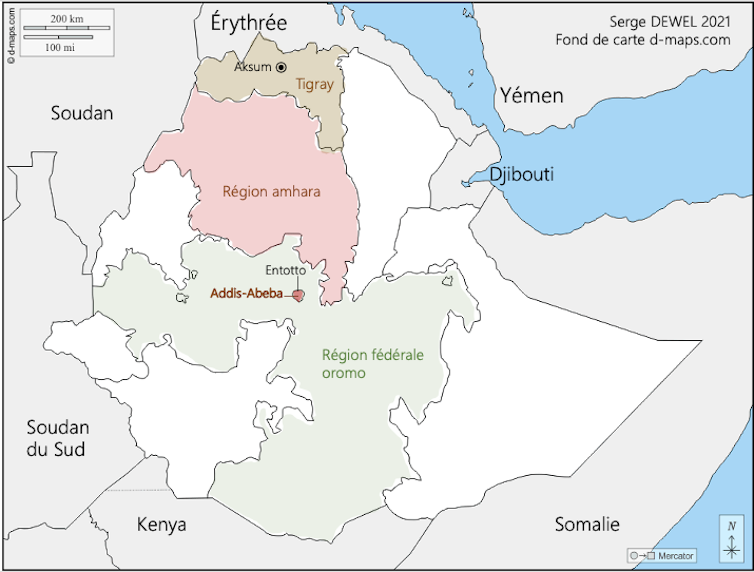

Le roman national éthiopien s’est ancré sur un espace particulier – Aksum, dans le Tigray, dans le nord de l’Éthiopie (carte 1), autant que sur l’événement capital que fut la conversion royale au christianisme (vers 325). Le royaume d’Aksum, qui s’épanouit sur les hautes terres du nord de l’Éthiopie et de l’Érythrée actuelles, du Ier au VIIe siècle de notre ère, endosse totalement le rôle de matrice culturelle de l’Éthiopie ; un rôle qui s’est développé à l’échelle du temps long.

L’État salomonien d’Éthiopie (1270-1974) s’est construit sur cette double référence religieuse et topographique. Dès la première moitié du XIVe siècle, le lien avec l’ancienne Aksum avait été établi, tout comme l’ascendance biblique des rois éthiopiens, que le mythe national – le Kebrä Nägäst (« Noblesse des Rois ») – affirmait en invoquant l’épisode de la visite de la reine de Saba auprès du roi Salomon.

Le fils issu de cette brève rencontre aurait été le premier roi (negus) d’Éthiopie. À cette occasion, l’Arche d’alliance aurait été translatée d’Israël à Aksum. Ainsi, le mythe éthiopien du Kebrä Nägäst établit une double sacralité : celle du souverain – descendant du roi biblique Salomon – et celle du peuple éthiopien devenu le peuple élu parce que dépositaire de l’Arche d’alliance.

Plus encore, le ge’ez, langue (sémitique) vernaculaire du royaume d’Aksum, fut maintenu dans le rôle de langue écrite et culturelle jusqu’à l’orée du XXe siècle, et dans celui de langue liturgique jusqu’à ce jour.

Le recours à Aksum comme épicentre de l’« éthiopianité » est ancien. Au XIVe siècle, le début du règne du roi des rois Amdä-Tseyon (1314-1344) fut marqué par une crise politique opposant le nord du pays aux rois de l’Amhara qui avaient fondé la dynastie salomonienne en 1270 (initialement, le nom Amahara faisait référence à une région d’Éthiopie, avant de désigner ses habitants). C’est dans ce cadre que furent compilés les textes qui allaient former le Kebrä Nägäst, au Tigray. Son objectif était, de toute évidence, de justifier les prétentions des Tigréens à régner sur l’Éthiopie par leur lien avec Aksum. Après que cette révolte fut écrasée, le mythe national fut récupéré par les souverains amharas qui le détournèrent à leur propre usage.

À partir du XVe siècle, les rois des rois d’Éthiopie choisirent de se faire couronner à Aksum. La référence à Aksum devient récurrente à partir de la fin du XIXe siècle, et systématique au XXe siècle, en particulier à travers la représentation des stèles d’Aksum (figure 1).

Au XXe siècle, cette référence a servi à affirmer la légitimité du souverain ou encore à justifier le rattachement de l’Érythrée à l’Éthiopie après la Seconde Guerre mondiale : l’argument était que l’ancien royaume d’Aksum s’étendait sur les deux pays.

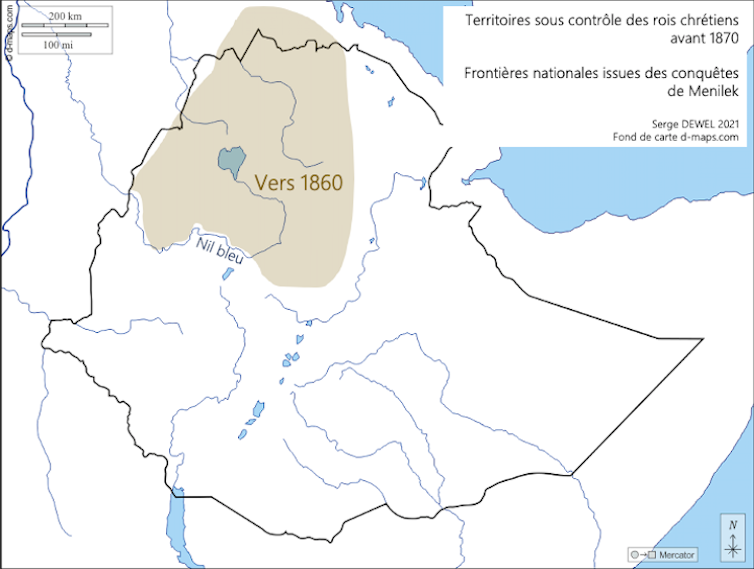

Ce patrimoine fut partagé par une part importante des habitants d’Éthiopie jusqu’au XIXe siècle. Le pays était alors limité aux hautes terres septentrionales, de l’Érythrée à la boucle du Nil bleu et un peu plus loin en direction du sud-est (carte 2).

Hormis des Oromos installés sur les marges méridionales et orientales depuis le XVII/XVIIIe siècle, cette Éthiopie « historique » était essentiellement peuplée par les Amharas, au sud, et les Tigréens, au nord.

Toutefois, les conquêtes menées au cours du dernier tiers du XIXe siècle par Menilek – roi du Choa jusqu’en 1889, puis roi des rois (empereur) d’Éthiopie jusqu’à sa mort en 1913 – ont considérablement étendu l’espace éthiopien. Il intégrait désormais de nombreuses populations qui ne partageaient pas ce patrimoine culturel et historique, lequel leur fut imposé ; parmi eux les Wälayta, les Sidamo et une part importante des Oromos.

L’exploitation des terres du sud, dès leur conquête, par l’aristocratie du nord surtout amhara, ainsi que la politique centralisatrice et d’amharisation conduite par le dernier roi des rois, Haylä-Sellasé (règne 1916-1974), ont créé un différend culturel que les régimes successifs (impérial jusqu’en 1974, militaro-marxiste de 1974 à 1991) ont empêché de s’exprimer.

Le récit de cette grande épopée éthiopienne, forgé dans les cénacles du pouvoir – qu’il s’agisse de la Chronique de Menilek ou d’ouvrages historiographiques d’intellectuels du XXe siècle –, a minimisé jusqu’à la négation l’impact social de ces conquêtes, mais a surtout justifié celles-ci par un retour sur des terres qui auraient jadis vécu sous le pouvoir des rois d’Éthiopie.

Cet argument s’appuie sur les conquêtes menées par les Amharas aux XIVe et XVe siècles. Pour autant, elles n’ont jamais atteint pareille ampleur. En direction du sud, seul le couloir méridional de la vallée du Rift avec les hautes terres le bordant avait été parcouru par les armées chrétiennes au XVe siècle. Des paroisses avaient été fondées, mais beaucoup étaient ruinées et oubliées depuis plusieurs siècles.

Mémoires et représentations

Cette épopée nationale du dernier tiers du XIXe siècle avait laissé deux peuples éthiopiens amers : les Tigréens, qui s’estimaient légitimes dans l’exercice du pouvoir impérial qui leur avait été ravi par les Amharas du Choa, et de nombreux Oromos qui se trouvaient occupés et exploités.

Le régime marxiste du Därg du Därg (« Comité », 1974-1991) avait appliqué un centralisme tout aussi sévère que celui du gouvernement impérial auquel il avait succédé par la force. En dépit d’un rôle folklorique attribué aux « nationalités » éthiopiennes, l’équation « éthiopianité = amharisation » demeurait un dogme politique majeur.

Toutefois, une importante rébellion anti-gouvernementale s’organisa dans les diverses provinces éthiopiennes et prit rapidement une coloration communautaire : Eritrean Peoples Liberation Front, Oromo Liberation Front, Tigray Peoples Liberation Front (TPLF), West Somali Liberation Front, etc. En 1989 sous l’égide du TPLF, ces factions rebelles fondèrent une alliance nationale, l’EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front), qui fut victorieuse du Därg en 1991.

Cette coalition de partis, devenue un parti-État sous la conduite des Tigréens du TPLF, se maintint au pouvoir à Addis-Abeba jusqu’en 2019, date de son remplacement par l’unique Parti du Progrès, fondé par le premier ministre Abiy Ahmed et auquel les Tigréens ont refusé d’adhérer.

La révolution majeure mise en œuvre par l’EPRDF fut l’adoption d’une nouvelle Constitution en 1994 (promulguée en 1995). À l’image de l’alliance à tonalité communautariste qui en était à l’origine, celle-ci prévoyait un découpage de l’Éthiopie en régions-États selon le critère linguistique.

Sans s’étendre sur les nombreux problèmes que soulevait ce nouveau découpage national – au premier rang desquels l’absence de congruence complète entre langue et territoire, source de tensions régionales –, une nouvelle notion fut alors introduite en Éthiopie, celle de l’appartenance « ethnique ».

Cela s’est passé il y a un quart de siècle et les moins de trente ans aujourd’hui (plus de 60 % de la population du pays) ont désormais intégré ce nouveau marqueur identitaire. Il faut rappeler qu’au début des années 1990, lors de la mise en place du système fédéral, la première appartenance d’un Éthiopien était religieuse, même si les mariages interreligieux existaient (c’est le cas des parents du premier ministre Abiy Ahmed). La confession majoritaire est représentée par l’Église miaphysite (täwahedo) d’Éthiopie (45 %), suivie de l’islam sunnite (35 %) et de l’évangélisme (25 %). Une minorité catholique issue de l’action missionnaire compte pour moins de 1 %. Le paysage religieux éthiopien n’apparaîtrait pas complet sans que soient mentionnés les adeptes des rites traditionnels, surtout représentés dans le sud-ouest et en voie de régression.

Il faut aussi rappeler que pour être un Amhara, il convient davantage de parler la langue amharique, d’adhérer à l’Église éthiopienne täwahedo et de manger de l’injera (galette), qu’être né de père amhara. Cela est d’autant plus vrai que des millions d’Éthiopiens sont de père et mère appartenant à des cultures différentes. L’absence de noms de famille en Éthiopie – mais aussi le fait qu’une femme n’adopte pas le nom de son époux – participait aussi au lissage de l’appartenance communautaire.

Toutefois, la fédéralisation de l’Éthiopie s’est révélée une voie ouverte aux contestations sous le couvert identitaire. Les conflits qu’a connus l’Éthiopie au cours de la décennie passée, facilement qualifiés d’ethniques, avaient des causes plus profondes, liées au foncier et à l’économie, mais revêtaient une forme communautariste, comme c’est encore le cas maintenant.

Le district fédéral d’Addis-Abeba a connu une expansion qui n’était pas soupçonnée à l’époque du découpage ethnolinguistique, et se trouve aujourd’hui à l’étroit dans l’espace imparti et mord largement sur le périurbain en zone oromo. Or la ville d’Addis-Abeba est une fondation impériale de la fin du XIXe siècle, associée aux conquêtes menées par Menilek, même si les principaux généraux de ce dernier furent des Oromos.

De plus, la ville-région-État, capitale nationale, où l’amharique est la langue la plus parlée, se trouve entièrement corsetée dans la région oromo, et toute extension est désormais comprise par les Oromo comme une nouvelle agression de l’impérialisme de jadis. Les problèmes fonciers suscités par son expansion réveillent ainsi la mémoire des campagnes militaires des Amharas, et l’opposition ruraux/urbains se transforme en antagonisme identitaire par l’instrumentalisation d’une histoire réécrite de part et d’autre. Cependant, la vraie nature de l’antagonisme (foncier, économique) tend à être oubliée, par ses propres acteurs, pour ne plus se rappeler que la différence socio-culturelle et lignuistique, dite « ethnique ».

Pour en revenir au Tigray, le rapport à l’histoire doit y être envisagé différemment, même s’il s’agit aussi d’un antagonisme vis-à-vis des Amharas. Ici encore, l’explication « ethnique » – celle communément évoquée dès lors qu’un conflit survient en Afrique – est une approche simpliste de la situation.

Il existe certes des tensions communautaires, mais la seule appartenance communautaire ne permet pas d’expliquer ces tensions. Les Tigréens se trouvent répartis entre Éthiopie (7 millions, 6 %) et Érythrée (3 millions 80 %) ; la première langue en Érythrée est le tigrigna et le chef de l’État érythréen est lui-même tigréen. Cela n’a pas empêché Tigréens des deux pays de s’affronter au cours de conflits violents et meurtriers (1998-2000 et 2021).

Les régions formant l’Érythrée, sous le contrôle partiel de l’Empire ottoman à partir du XVIe siècle, brièvement des Égyptiens et des Britanniques au XIXe siècle, se présente surtout comme une construction coloniale italienne, établie en 1890. Depuis, le pays a vécu sous la loi italienne jusqu’en 1941, sous l’occupation britannique jusqu’en 1952 et sous divers régimes éthiopiens jusqu’en 1991.

Lorsqu’un Tigréen d’Érythrée rencontre un Tigréen d’Éthiopie, c’est d’abord un Éthiopien qu’il voit ; leurs systèmes de représentation ont évolué séparément sur deux parcours politico-culturels différents.

La « faute à Menilek », selon les Tigréens. Empereur amhara (mais avec un peu de sang oromo aussi), il écrasa les prétentions coloniales italiennes de manière retentissante, à Adwa en 1896. Il sauva alors l’Éthiopie de la colonisation, mais en abandonnant une partie du Tigray à l’Italie, qui en fit une large part de sa colonie d’Érythrée. Pour le moins, c’est ainsi que le souverain est jugé au Tigray.

La réalité est plus complexe : certes, diviser un opposant pour mieux l’asservir a pu entrer dans la stratégie du roi des rois en abandonnant une part du Tigray aux Italiens. Surtout, l’armée était à bout de ressources, et les régions appauvries par les ponctions des armées et par une succession de famines et d’épidémies qui sévissaient depuis plusieurs années. Il est donc probable que le choix de Menilek fut, avant tout, d’ordre stratégique.

Menilek ne jouissait de toute façon pas des faveurs des Tigréens. En 1889, cherchant à s’écarter du Tigray, il se fit couronner en sa capitale provisoire d’Entotto (Addis-Abeba) au lieu d’Aksum. Les couronnements suivants (Zäwditu en 1917 et Haylä-Sellasé en 1930) furent aussi organisés à Addis-Abeba. À cette occasion, c’est l’image d’Aksum qui fut apportée sur le lieu de résidence des souverains.

L’enjeu mémoriel représenté par Aksum apparaît fort bien dans les manœuvres destinées à obtenir de l’Italie la restitution en 2005 de la stèle jadis amenée à Rome sur ordre de Mussolini.

Avoir remporté cette bataille diplomatique de longue date, tout comme la prouesse technique que représentent le transport aérien des trois éléments de la stèle et la ré-érection en 2008 sur son site d’origine, ont largement profité à l’EPRDF et, en particulier, aux Tigréens qui le dirigeaient. Ils ont ainsi pu réaffirmer leur légitimité à gouverner, par les succès obtenus, mais aussi par lien culturel bimillénaire qui les unit à la matrice éthiopienne qu’est Aksum au Tigray.

Des conflits politiques avant d’être communautaires

Les voix indépendantistes demeurent l’exception en Éthiopie, et le nationalisme éthiopien, toujours prompt à mettre en avant la singularité du pays – l’exception éthiopienne – reste bien vivant.

Depuis l’application de la Constitution fédérale en 1995, nombre des commentateurs n’ont pas manqué d’annoncer la « balkanisation » de l’Éthiopie. Le même discours fut tenu lors de la guerre éthio-érythréenne (1998-2000) et lors des troubles de 2005 et de 2015 : les adeptes de « l’ethnique » comme modèle explicatif n’ont jamais manqué de mots.

Certes, ces situations étaient moins préoccupantes que le conflit actuel, mais l’adhésion de la majorité des habitants à l’idée éthiopienne demeure un fait et un facteur avec lequel il faut compter pour toute prospective.

Bien plus que communautariste, la « guerre du Tigray » représente un conflit politique, une lutte pour le pouvoir. Il s’agit de la volonté exprimée d’un groupe représentant 6 % de la population nationale à vouloir conduire la destinée du pays entier, en coalition certes, mais à condition de diriger cette formation…

Quant au premier ministre fédéral Abiy Ahmed, s’il est de mère amhara, il appartient avant tout à une formation politique oromo membre de l’EPRDF, l’OPDO, qui l’a porté au pouvoir. Le TPLF ne semble pas avoir été hostile à sa nomination, et son prédécesseur n’était pas tigréen non plus. La formation OPDO l’a appuyé dans ses manœuvres destinées à réduire la toute-puissance tigréenne au sein de la coalition EPRDF, tout comme à remettre en question le modèle fédéral ethnique. C’est précisément la remise en cause de cette doxa chère au TPLF qui fut à l’origine du conflit actuel, qui apparaît donc bien comme de nature politique.